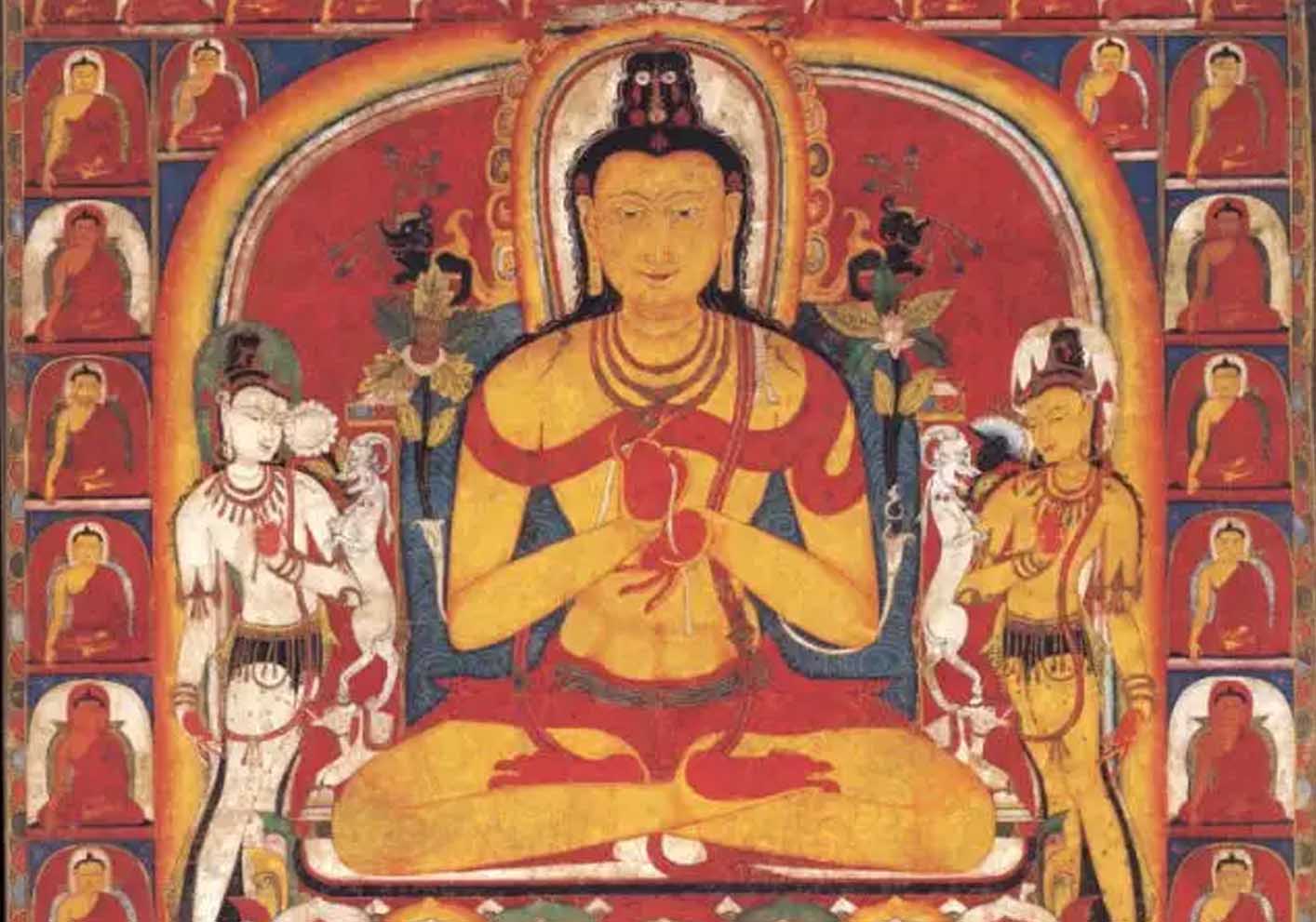

极乐净土从何而来| 佛菩萨的愿力+你的净业

净土是怎么形成的呢?这里有个有趣的故事。

你以为的快乐,佛教却说是痛苦的开始

学佛是不是能够让我们产生快乐呢?——你需从教理上、逻辑上去证明,学习佛法真的能让我们获得暂时的快乐和究竟上彻底的快乐。

为什么美轮美奂的天界也是秽土?

你以为的秽土只是环境污秽、脏乱不堪的地方?其实,哪怕是美妙的天界也是秽土。只要是在轮回中的世界,就是秽土。

一切烦恼的根源,就是因为“这个”?

对很多事理不清楚、迷暗,就叫做痴,也叫做无明。 痴分两种:一种是逻辑性的,一种是感觉性的。 比如,世界是空性的,但是我们并不知道,反而以为世界是物质的,这是逻辑性的痴; 面前的事物本质不存在,但我就是感觉到它存在,即使用中观的道理分析出它不存在,我也不管,我就是认为它存在,这就是感觉性的痴。

甜蜜的感受能一直維持麼?

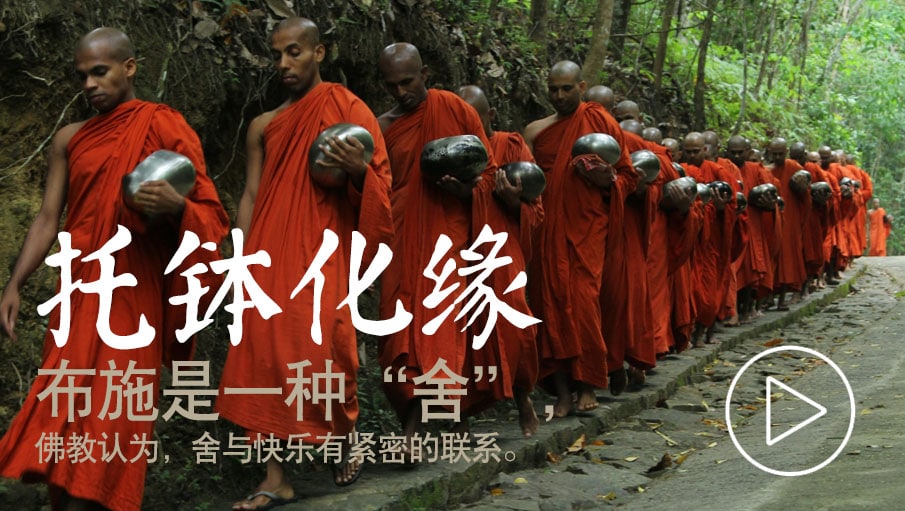

在轮回的过程中,请记住,所有的美好背后都是苦难。 比如,吃肉就包含了很多苦难—— 动物在成为餐桌美食之前,要先被宰杀,承受各种痛苦,成为尸体。即使你吃素,种植庄稼也会杀死很多昆虫。所以,没有任何一种甜蜜,背后不是苦难,甜蜜都是和苦难套在一起,最后所有的甜蜜终成苦难。这就是生命观,也是价值观、世界观。

净土五念门(1):如何让身口意契入净土?

天亲菩萨《往生论》云:若有愿生彼国者,劝修五念门,五门若具定得往生。

.jpg)