所有的苦难都来源于分别

实际上整个佛教都在告诉我们:分别就是苦。

学佛可以建立善缘,改变恶缘

如果我们想得到一个善缘,要怎么办呢?学佛。

为什么只有佛教理论是逻辑自洽的?

佛教在基础理论层面,还是以人类的认知为标准的,可以用人类的认知来进行逻辑推演和直接实证。

正确生活指南:真正的信仰,可以带来幸福

信仰对我们生活的作用有哪些?如何创造所谓的“运气”?

供水可以让生活过得更好(上)——供养的对境

供养的对镜是什么呢?

善恶业到底放在哪里?

阿赖耶识的层面不能像真如那样一体性、完全无执,它一定要有变动性。

在佛教里面允许求人天福报吗?

无论追求再好的人天福报,根据无常的道理,你最终的结果都是苦——“苦谛”。

小故事,大道理——对菩提心这三个字都要充满敬意

我们作为大乘佛子,对菩提心这三个字都要抱以非常深刻的敬意才行!

佛法如药,须对症下药

佛法其实是一些药,你有什么病就给你什么药。

如果现象消失了,人生还有意思吗?

真正没意思的是世俗人生。

禅师的社会关系可以有多广?

佛教修行,在世俗上也会帮助我们获得很好的社会关系。

学佛要学什么以及不能做什么!

你学佛就是为了去解决自己的心理问题和解决自己的生死问题。

.jpg)

解密:对佛像不敬,为何过失严重?

阿赖耶识有“能藏”的功能,不管是什么现象,它都藏起来,根本就无心外之物!

菩萨六度之间的关系及其修行方法(下)

布施、持戒、安忍、精进、禅定五支,与般若之间的作用和关系以及修行方法,对我们真正进入单空的定和法性定有绝对的决定性作用。

菩萨六度之间的关系及其修行方法(上)

布施、持戒、安忍、精进、禅定等前五支,皆是佛陀为了让我们生起智慧而宣说的。它们是生起智慧的助缘,智慧如果没有这些因,是很难生起来的。

证悟不是很容易的事,同时也不是很难的事

如果一个人的内心根本舍不得世俗,那是很难获得证悟的。

觉照,人类生命中最珍贵的东西

人类生命中最珍贵的东西,就是通过“朝内观察”,了解、分析、最后觉照自己的心灵。

简述汉传佛教的八大宗派

汉地一共有八个大乘的派别,其中它从十二部中选择了适合自己的经论。

佛没有分别念,如何利益众生?

古代禅宗形容本性的时候说:“东边日出西边雨,道是无情却有情。”

供水可以让生活过得更好(下)——供水的技巧

们要依据三宝来积累功德,就要去供水。

测测你的暇满人生有几暇几满?

什么叫做暇满呢?首先要有暇,其次要圆满,并且要认识到什么是无暇。

《修心八颂》的特点

当你学到大乘菩提心,内心真的体会到那种味道以后,你能直接感受到它将伴随你生生世世获得无量无边的利益。

.jpg)

唯识九难(四)

唯识九难之色相非心难、现量违宗难、梦觉相违难、异境非唯难。

学佛到底是学什么?

学佛实际上是学一种正确的世界观,和实现这个世界观的方法。

掌握能破之破四句生因

破四句生因实际上是要把我们平常对因果的运行规律的执著破掉。

.jpg)

唯识九难(三)

唯识九难之圣教相违难与唯识成空难。

什么是真正的寺庙?

根本的寺庙就是我们的身体,我们的心。

.jpg)

唯识九难(一)

唯识一定要证明:所有的现象确实是由心的分别而产生的。

from Pixabay.jpg)

阿罗汉的四无量心,为什么不是菩提心?

阿罗汉也有四无量心,这和菩萨的菩提心有什么不同呢?

学佛对名声得失的作用

在虚荣、名声这方面,不管在哪个角度,学佛都是有帮助的。

你的来世和今生,靠什么联系?

我们的心识一定要有末那识和阿赖耶识。

其实佛陀才最懂“爱情”

佛陀为什么能大爱呢?

学习佛教世间法的必要性

佛教的世间法包括了见解和实践。

在这个信息爆炸的时代,学佛是最好的疗愈

好多与你无关的事,都会引发你的痛苦。

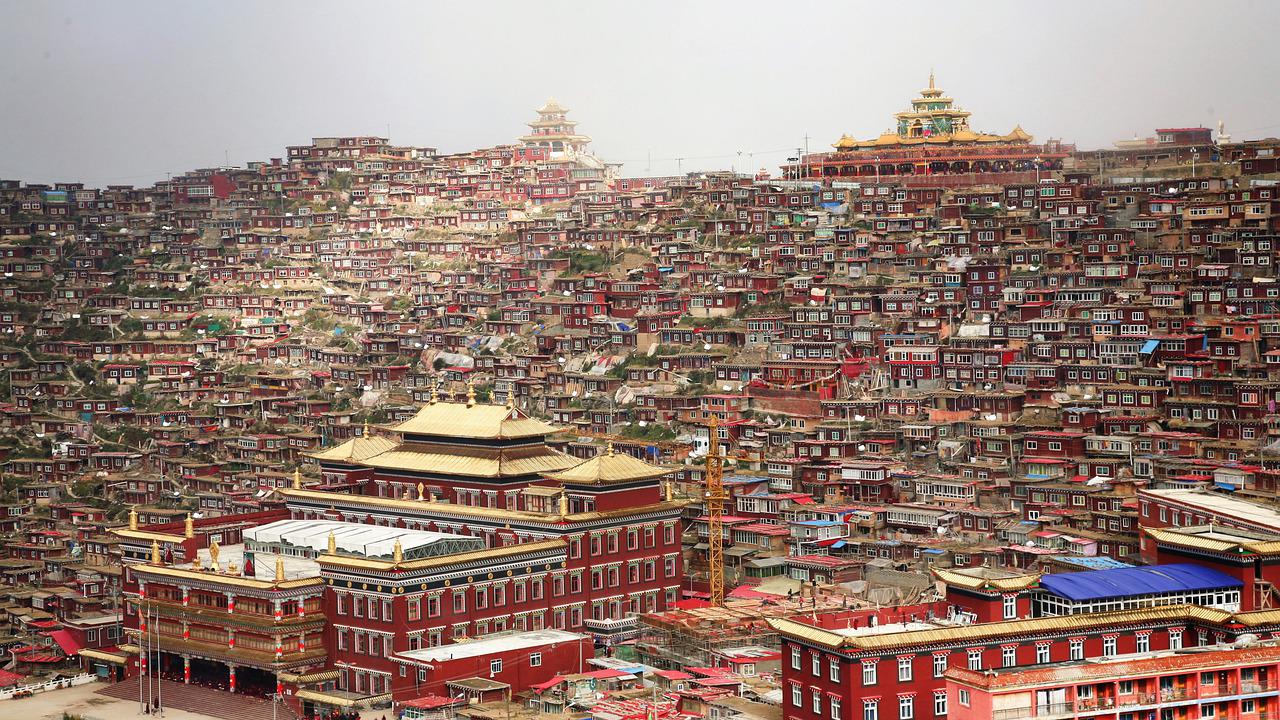

藏传佛教后弘期的开启——阿底峡尊者入藏

阿底峡尊者入藏重新让佛法崛起,叫做后弘期。

事业巅峰的正确打开方式

有时候吃点亏去利益别人,实际上是利益自己。

从开悟到证悟到底有多远?

开悟可以分为三个阶段,第一阶段叫“纸上画月”,第二阶段叫“水月”,第三阶段叫“真月”。

.jpg)

无我的菩萨如何区分?

实际上八地以上的菩萨还是可以区分的,因为他们的法我执是不同的。

应成派不共四大因

应成派不共的四大因,实际上只是四种规律而已。

简述四圣谛——苦集灭道

苦、集、灭、道四谛也是我们要修行解脱的一个原因。

如果你想获得名声和赞誉,那一定要学佛

你想获得名声、赞誉,哪怕要满足你的虚荣,你也得去学佛。

世俗菩提心的作用

菩提心可以让我们迅速地积累资粮和迅速地消除业障。

佛教破实有的真正意义

这个世界上没有一个独立、唯一、不变的东西。

用因明解释什么是二谛

二谛就是我们说的世俗谛和胜义谛,“谛”是真理的意思。

掌握能破之大缘起因(下)

大缘起因的一个深层含义就是:所有的事物必须在心面前显现。

掌握能破之大缘起因(上)

所有的东西一定要依靠我们的心而成立——这是最厉害的大缘起因。

.jpg)

意识的分类

意识分两大类:一个叫做五俱意识,有显境、明境的作用;还有一类是意识自己的独立的能力,比如思考、想象。

.jpg)

神秘的阿赖耶识会呈现善恶吗?

心处于第八识这个层面的时候,是没有善和恶的。

掌握能破之离一多因(下)——没有变化就没有时间

一定要有变化被我们的心了知,才会有时间。

我们骨子里面不一定是佛教徒,而是唯物主义者

你不一定是所谓的佛教哲学、佛教见地的实践者,你有可能是唯物主义者,你有可能是一神论教者。